Equipe Chimie et Physicochimie de la Formulation (CPF)

L’équipe développe des synthèses et des procédés de mise en œuvre originaux pour inventer des matériaux fonctionnels ciblant des domaines d’application variés. La formulation rationnelle des matériaux passe par la compréhension de la relation entre les propriétés à petite échelle (microstructure, réactivité, cinétique) et les propriétés macroscopiques (électriques, optiques, rhéologiques, structurales). L’innovation expérimentale et la modélisation multiéchelle sont des éléments clé de la démarche.

Thème 1. Dispersions colloïdales et polymères fonctionnels : formulation, dynamique, écoulement

Le développement d’additifs rhéologiques éco-compatibles passe par de nouvelles macromolécules hydrosolubles à architecture contrôlée et des formulations composites. Avec notre partenaire industriel Coatex, nous avons conçu une « boîte à outils » pour concevoir des polymères à structure ajustable et explorer leurs applications : microgels associatifs, structurés, polyélectrolytes fonctionnels. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux microgels en tant qu’archétypes d’une grande classe de verres colloïdaux constitués de particules déformables : émulsions, polymères en étoiles, nanoparticules greffées (ACS Nano 2021, 15, 16697).

Les résultats marquants obtenus concernent de façon imbriquée les applications :

– Mise au point et modélisation d’une technique d’encapsulation « verte » par des polymères amphiphiles associatifs (Langmuir 2017, 33, 14020).

– Formulation rationnelle de fluides à seuil d’écoulement hypoallergiques pour la cosmétique (J. Phys. : Condens. Matter 2021, 33, 404003).

Et en parallèle, la compréhension fondamentale de la rhéologie de ces systèmes, à l’aide d’expériences, de simulations et de théories de physique statistique :

– Effets mémoire dans les suspensions denses. Nous avons montré qu’ils résultent de contraintes piégées associées à la persistance de la polarisation anisotrope de la fonction de distribution de paires après écoulement. Nous savons maintenant « écrire », « relire » ou encore « effacer » des distributions de contraintes contrôlées (J. Rheol. 2022, 66, 717).

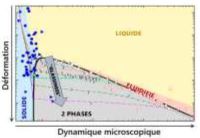

– Relation entre la dynamique microscopique, caractérisée par des déformations non affines et des hétérogénéités spatio-temporelles, et les équations constitutives macroscopiques (J. Rheol. 2022, 66, 717).

– Origine microscopique du seuil d’écoulement qui sépare un état arrêté, siège de dynamiques très lentes dominées par la relaxation des contraintes piégées, et un état fluidifié, de dynamique diffusive activée par le cisaillement. Guidés par cette compréhension, nous avons proposé une description unifiée de la mise en écoulement des suspensions encombrées (Nat. Phys 2023, in press).

Collaborations : Université du Texas à Austin (Pr Bonnecaze, Dr Khabaz) ; FORTH et Université de Crète (Pr Vlassopoulos) ; Université de Montpellier (L. Cipelletti, L. Ramos).

Partenariats : Coatex (1 CIFRE) ; ITN Colldense (1,5 thèse) ; ITN Dodynet (1 thèse), ITN Yieldgap (1 thèse), DIM Respore.

Thème 2. Matière Molle pour la médecine

La Matière Molle offre de grandes potentialités pour l’innovation biomédicale. Avec des partenaires cliniciens et biologistes, nous concevons des matériaux performants dotés de fonctionnalités nouvelles et nous explorons les transformations physiques qu’ils subissent dans des conditions d’intérêt médical. Nous étudions ainsi le comportement mécanique biomimétique d’hydrogels anisotropes pour la reconstruction ligamentaire, la gélification d’hydrogels thermosensibles macroporeux pour l’encapsulation et la délivrance cellulaire, et l’adhésion entre hydrogels et organes internes.

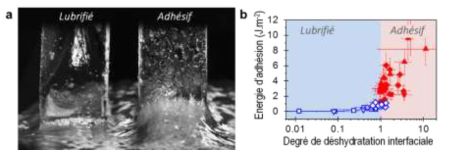

Nos travaux sur l’adhésion tissulaire illustrent bien cette démarche. Grâce à un protocole original de pelage ex vivo sur du foie animal, nous montrons que les échanges de fluide déterminent l’adhésion entre hydrogel et tissu. La modélisation de la compétition entre mouillage et drainage de l’interface, permet de capturer la transition d’un régime lubrifié à adhésif. Des expériences in vivo sur modèle animal ont démontré que ce phénomène explique la perte d’adhésion observée sur des tissus vivants continûment hydratés (PNAS 2019, 116, 738).

Ces travaux sont mis à profit pour explorer des stratégies de renforcement de l’adhésion au moyen de membranes super-absorbantes ou de revêtements de particules de silice pro-coagulantes créant de l’adhésion en présence de sang (Appl. Bio Mater. 2020, 3, 8808). Nous étudions aujourd’hui les perspectives offertes par ces concepts pour la conception d’adhésifs chirurgicaux, d’hémostats et de dispositifs de délivrance locale de médicaments.

Collaborations : Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort (Pr Viateau ; Pr Manassero) ; Institut de Biomécanique Humaine – ENSAM (Pr Pillet ; Pr Rohan) ; Centre Hépato-Biliaire de l’Hôpital Paul Brousse (Pr Vibert ; Pr Golse) ; Mines Paris. Université Postech (Pr Yi) ; Paris-Cergy Université (Pr. Pauthe).

Partenariats : ANR NanoBioTape (1 thèse), Carnot Mines (1 thèse), DIM Respore (1 thèse).

Thème 3. Matière Molle pour la robotique

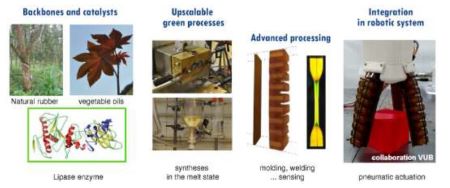

Les robots souples, capables de se déformer pour exécuter une tâche complexe s’avèrent prometteurs pour les applications biomédicales, alimentaires ou spatiales, dans la mesure où l’impédance mécanique des préhenseurs s’accorde mieux à celle des objets manipulés. Cependant, cette caractéristique apporte une plus grande vulnérabilité. Dans le cadre du projet FET SHERO, nous élaborons des élastomères auto-réparants pour cette application. Forts d’une expérience pionnière dans les matériaux auto-réparants, nos efforts dans ce projet ont visé à résoudre trois problèmes : i) l’adjonction d’une capacité de détection, ii) la rapidité d’action et iii) l’activation des réactions chimiques à T<100 °C.

Nous avons développé une solution originale à partir de caoutchouc naturel qui offre une réponse élastique avec une dissipation quasi nulle à température ambiante. Ce matériau bio-sourcé assure une bonne efficacité énergétique et un cyclage rapide. Des capteurs piézorésistifs et des actuateurs pneumatiques, efficaces et auto-réparables en sont issus. Pour diminuer la demande énergétique et préserver l’électronique, l’équipe a travaillé sur la catalyse enzymatique des réactions chimiques impliquées dans la mise en œuvre et l’auto-réparation, la solution bio-sourcée apportant ici encore des performances uniques (ACS Macro Letters 2023, 12, 338, Advanced Materials 2022, 34, 2104798), Biomacromolecules 2021, 22, 4544).

Collaborations : Vrije Universiteit Brussel, EMPA Zürich, University of Manchester, Monash University

Partenariats : FET OPEN SHERO (Self-Healing Soft Robotics).

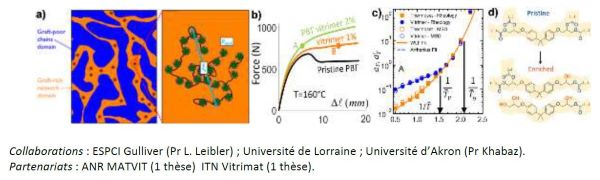

Thème 4. Performances et limitations des matériaux vitrimères

La transformation de polymères usuels, thermoplastiques ou thermodurs, en vitrimères porte l’espoir de combinaisons de propriétés ou de performances nouvelles. Pour cela il faut que les vitrimères conservent la capacité de mise en œuvre et les propriétés essentielles des polymères de départ.

Dans cet objectif, nous développons une méthodologie qui combine : i) l’analyse chimique : suivis in operando, identité du produit final, réactions modèles ; ii) l’analyse rhéologique à tous les stades de la transformation incluant pour les mélanges réactifs la latence et la maîtrise du point de gel ; iii) l’analyse structurale, révélatrice de transitions et séparation de phase ; iv) l’analyse des performances en relation avec les propriétés chimiques, rhéologiques, structurales.

Les résultats majeurs sont les suivants :

a) le polyéthylène subit une séparation de phase multi-échelle gouvernée par la miscibilité entre le polymère et le modifiant (Macromolecules 2019, 52, 432), qui affecte les propriétés rhéologiques (Macromolecules 2020, 53, 1852).

b) la localisation des contraintes est supprimée dans le polybutylène téréphtalate, ce qui améliore la résistance thermomécanique en dessous du point de fusion (Macromolecules 1838, 54, 1838).

c) la modélisation théorique du comportement viscoélastique des réseaux vitrimères (Macromolecules 2022, 55, 7605).

d) la mise en évidence du rôle des fonctions hydroxyde dans la chimie des vitrimères époxy et le moyen de les contrôler pour augmenter la température de transition vitreuse tout en limitant les réactions parasites (Macromolecules 2022, 55, 6982).

Collaborations : ESPCI Gulliver (Pr L. Leibler) ; Université de Lorraine ; Université d’Akron (Pr Khabaz).

Partenariats : ANR MATVIT (1 thèse) ITN Vitrimat (1 thèse).